Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – это система органов, которые механически и химически перерабатывают поступающую пищу, извлекают из нее питательные вещества и жидкость, которые затем проникают в кровь или лимфу, а также участвуют в процессе вывода непереваренных остатков.

От качества работы ЖКТ и здоровья его структур зависит не только физическое состояние человека, но и его внешний вид, настроение, работоспособность.

Заболевания системы пищеварения требуют обязательного лечения и тщательного контроля.

Основные сведения о ЖКТ

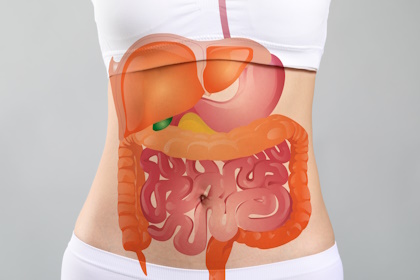

ЖКТ состоит из нескольких отделов, каждый из которых выполняет свои задачи:

- ротовая полость;

- глотка;

- пищевод;

- желудок;

- кишечник, куда входят двенадцатиперстная, тощая, подвздошная, слепая с червеобразным отростком, ободочная, прямая кишка.

Строение желудочно-кишечного тракта организовано таким образом, чтобы пища была тщательно переработана, а потом утилизирована, из нее были усвоены все питательные компоненты, необходимые для бесперебойной работы организма.

Сначала пища попадает в ротовую полость, где она в процессе пережевывания измельчается и смачивается слюной. Это необходимо для формирования пищевого комка, который потом через глотку, представляющую собой воронкообразный канал, поступает в пищевод. Он выглядит, как трубка длиной до 30 см, состоящая из мышечных волокон. На его дистальном конце располагается нижний пищеводный сфинктер, который препятствует обратному забросу пищи. Пищевой комок продвигается по пищеводу и попадает в желудок.

Желудок – полый орган, похожий на мешок, который располагается между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Он способен растягиваться и сжиматься. В нем находятся специальные железы, которые продуцируют соляную кислоту и ферменты. Поглощенная пища частично переваривается в желудке, а потом поступает в тонкую кишку, где происходит основная переработка пищевого комка, а также всасывание микроэлементов, питательных веществ и жидкости в кровь и лимфу.

Потом переваренный комок попадает в толстую кишку – нижнюю часть пищеварительного тракта. Здесь происходит частичное усваивание клетчатки и всасывание электролитов. После финальной обработки остатки пищи переходят в прямую кишку, которая заканчивается анальным отверстием. Она отвечает за накопление и вывод каловых масс (остатков непереваренной пищи, клетчатки, бактериальных частиц).

Важную роль в работе желудочно-кишечного тракта играют другие органы (печень, поджелудочная железа, слюнные железы, желчный пузырь), которые в процессе своей деятельности вырабатывают желчь, слюну, пищеварительные соки. В них содержатся ферменты, необходимые для расщепления и усваивания нутриентов.

Основные функции пищеварительного тракта

Пищеварительная система человека выполняет сразу несколько функций.

- Моторно-механическая: измельчение пищи и ее транспортировка в нижележащие отделы пищеварительного тракта.

- Секреторная: выработка веществ (ферментов, слизи, желудочного сока и т.п.), которые расщепляют пищевые компоненты на питательные вещества, микроэлементы, жидкость и другие составляющие.

- Всасывающая: процесс усваивания нутриентов (белков, углеводов, минералов) из пищи. Эта функция обеспечивается эпителием слизистой оболочки ЖКТ и во многом зависит от ее состояния.

- Выделительная: служит для аккумулирования и выведения непереваренных остатков пищи, других отходов жизнедеятельности из организма.

Особенность желудочно-кишечного тракта состоит в том, что помимо выполнения своих непосредственных задач, он участвует в формировании иммунной защиты. Благодаря активным ферментам отделы пищеварительного тракта расщепляют и уничтожают патогенные микроорганизмы, чужеродные вещества. Кроме того, в кишечнике (в частности, в аппендиксе) имеется большое количество лимфоидной ткани, которая является частью системы иммунитета. Любое нарушение в работе ЖКТ может привести не только к проблемам с перевариванием и усваиванием пищи, но и к заболеваниям других органов и систем.

Особенности ферментов ЖКТ

Ферменты (энзимы) – особые органические вещества, которые вырабатываются слюнными железами, поджелудочной железой, печенью, стенками желудка и тонкого кишечника. Они являются катализаторами, ускоряющими процесс переваривания пищи. Вещества разделяют поступающие структуры на более простые составляющие для их лучшего усваивания.

Любое нарушение в составе ферментов, увеличение или снижение их выработки негативно сказывается на всей работе ЖКТ. Энзимы отличаются узкой специализацией, то есть они взаимодействуют с определенными веществами. Например, липаза расщепляет только жиры, а пепсин работает только с белками.

Ферменты в полном объеме синтезируются и работают при определенных условиях: при температуре в пределах 36–38 градусов в кислой или щелочной среде. Нарушение этих параметров приводит к угнетению функций и развитию заболеваний. Если ферментов недостаточно, пища не может нормально перевариваться, следовательно, питательные вещества усваиваются не в полном объеме или не усваиваются совсем. Нарушается обмен веществ, возникают локальные воспалительные процессы.

При избыточной секреции энзимы действуют агрессивно, что приводит к аутолизу (самоперевариванию) железистых и слизистых тканей. В результате внутренняя поверхность желудка и тонкого кишечника покрывается рубцами, сморщивается, запускается процесс диффузных деформаций. Пораженные отделы замещаются соединительными структурами, что приводит сначала к угнетению функций ЖКТ, а потом к их полной утрате.

Заболевания пищеварительного тракта

Изучением строения, функций, физиологии и патологий желудочно-кишечного тракта занимается отдельное направление медицины – гастроэнтерология. Болезни гастроэнтерологического характера занимают третье место по распространенности после патологий сердца и онкологии. Заболевания желудочно-кишечного тракта можно разделить на несколько больших групп.

- Воспалительные поражения разных отделов пищеварительного тракта (энтерит, гастрит, панкреатит, дуоденит, болезнь Крона, эзофагит).

- Инфекционные патологии (ротавирусная инфекция, дизентерия, сальмонеллез, холера), а также заражение паразитами.

- Интоксикации (токсикоинфекции), обусловленные воздействием внешних токсинов (например, поступивших с некачественной пищей.

- Врожденные аномалии и пороки развития органов пищеварения.

- Приобретенные деформации (спайки, сужения).

- Нарушения моторики желудочно-кишечного тракта (рефлюкс-эзофагит, некоторые формы кишечной непроходимости).

- Повреждения структур ЖКТ при ранениях, проглатывании инородных тел, а также на фоне осложнений (язвенная болезнь).

- Доброкачественные и злокачественные новообразования.

- Нарушения кровоснабжения тканей (тромбоз сосудов брыжейки, атеросклеротическое поражение).

Спровоцировать нарушения в работе ЖКТ могут:

- неправильное питание: злоупотребление острыми, пряными, жирными блюдами;

- длительное голодание;

- строгие диеты с ограничением определенных групп продуктов, например, животного происхождения;

- частые стрессы;

- физическое и умственное переутомление, истощение;

- нерациональный прием лекарственных препаратов;

- употребление алкоголя, энергетиков, курение.

Негативное влияние на состояние органов пищеварительного тракта могут оказывать заболевания смежных структур: печени, желчного пузыря и его протоков, селезенки и т.п.

Основными симптомами поражения желудочно-кишечной системы являются:

- болезненность, дискомфорт в области желудка, по ходу пищевода, в животе;

- изжога, частая отрыжка;

- метеоризм, спазмы в животе;

- нарушения стула;

- резкое снижение массы тела;

- тошнота, приступы рвоты;

- плохой аппетит.

У некоторых людей с заболеваниями ЖКТ появляется отвращение к ранее любимым продуктам, у других отмечается образование на языке белого или желтоватого налета.

При любых симптомах, которые могут указывать на поражение пищеварительного тракта, нужно обращаться за помощью к гастроэнтерологу. Только тщательное обследование и установление точных причин недомогания позволит провести эффективное лечение и нормализовать работу желудочно-кишечной системы.

Источники

- Анохина Г. А. Болезни пищевода, желудка и кишечника; Кворум - М., 2011.

- Бабаева А. Р., Родионова О. Н. Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: современное состояние проблемы // Вестник ВолГМУ. 2006. №2 (18).

- Гастроэнтерология и гепатология. Клинический справочник; Практическая медицина - М., 2012.

- Гастроэнтерология. Национальное руководство. Краткое издание; ГЭОТАР-Медиа - М., 2014.

- Полушкина Н. Н. Диагностический справочник гастроэнтеролога; АСТ - М., 2013.

- Лазарева Татьяна Станиславовна, Жвания Ф. Ф. Желудочно-кишечный тракт, микрофлора и иммунитет // ПФ. 2009. №1.

- Цепов Л. М., Цепова Е. Л. Поражение слизистой оболочки рта и языка у лиц с патологией желудочно-кишечного тракта // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2011. №1.

ЛК

ЛК

Предыдущая новость

Предыдущая новость